解密伽玛暴:宇宙中最猛烈的爆发

张博,吴雪峰(中国科学院紫金山天文台),戴子高(南京大学天文与空间科学学院)

自冷战高潮期无意中被发现以来,伽马射线暴以其强度之高、持续时间之短吸引了科学家的关注。随着一代代卫星的观测和一代代天文学家的研究,人们对伽玛暴有了更为深刻的认识,并藉此对宇宙演化的奥秘有了更为深入的了解。不过,伽玛暴还存在诸多未解之谜,其相关的前沿天文物理研究也一直是学术的焦点。

在一般人看来,星空似乎是亘古不变的,今天我们面对的星空,和人类祖先第一次仰视的星空似乎别无二致。在天文学语境下,超新星遗迹或行星状星云那成千上万年的寿命只是一刹那,而与整个宇宙上百亿年的年龄相比,就算可以持续数百万年的过程也只不过是发生在一眨眼的功夫。那些常见的短时标现象,太阳耀斑也好,变星也罢,也都可以看作是天体漫长演化史诗中的一个音符,对所在天体而言只能算是小打小闹。在这样的背景下,某些极其激烈但又短暂的过程就成了天文学中特殊的异数。

这些异数中,超新星当然是最广为人知的。它们标示的是大质量恒星生命的终结,在爆发期间释放的总能量几乎相当于太阳一生中的产能总量,光度在短时间内能够盖过整个星系。这样的描述乍听上去相当惊人,但是与同属恒星级爆发的伽玛射线暴相比,就实在是小巫见大巫了——虽然伽玛射线暴的持续时间长者只有数百秒,短者更是不足数十毫秒(而超新星可持续数月),期间释放的能量却可以达到超新星的上百倍甚至更高,几乎抢了整个宇宙的风头,瞬时亮度甚至有可能胜过全宇宙其他天体的总和。这种认知度相对较低但激烈度堪称全宇宙之最的天象就是本文的主角。从1973年公布发现伽玛暴以来,关于它的研究一直是天文学和物理学中一个极其活跃的前沿领域。自1997年以来,有关伽玛暴的观测发现四次被美国的《科学》杂志评为年度世界十大科技成就之一。

偶然的发现

伽玛射线暴的故事始于1967年7月2日。那天,两颗维拉(Vela)4号卫星都接收到了一个双峰伽玛射线信号,而且信号的持续时间很短。当时正值冷战的高潮时期,美苏两国不仅在各个领域都进行着激烈的竞争,还密切监视彼此。探测到第一个确切的伽玛射线暴的维拉4号卫星正是这一时代的产物。“维拉”这个名字来自西班牙语的“Velar”一词,意为看守或警卫。这个系列卫星的研制和发射几乎与《部分禁止核试验条约》的起草和签署同步,目的就在于监测前苏联可能违规进行的太空核试验(后期型号也可监测大气层内的核试验)。核爆炸的产物少不了高能伽玛光子,而维拉卫星的核心仪器就是专门用于探测这种光子的闪烁体计数器,只要闪烁体被伽玛射线击中,就会发出强度正比于入射光子能量的闪光。

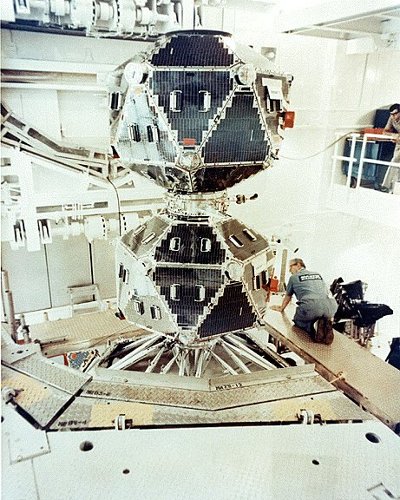

发射前的一对维拉5号卫星(5A和5B),维拉卫星都是成对发射的,发射前两星在远地点推进引擎处连接在一起,入轨后再彼此分开。图片提供:NASA

维拉卫星都是成对发射的,入轨后每对卫星彼此分开,相距180度,因此可以很好地回避随机高能粒子的干扰。只有两颗卫星同时接收到闪光之后,才能确信对应的伽玛射线信号确实存在。但那天监测到的伽玛射线双峰辐射与核试验的模式明显不符,应该是来自宇宙空间的。不过维拉4号的计数器还不足以为这次事件定位。真正确定这种伽玛射线流量突增事件源自深空而非太阳系天体或其他已知现象,还要等到稍晚的维拉5号和6号卫星的入轨。随着更多数据的积累,“伽玛射线暴” (gamma-ray burst,简称伽玛暴或GRB)这个名词于1973年被正式提出,维拉4号的那次探测也根据出现时间被赋予了GRB 670702的名称,此时距离研究者1969年第一次注意到这起事件已经过去了4年。

维拉4A卫星记录下的第一个伽玛暴(GRB 670702)的光变曲线,可见明显的短时标双峰结构。图片提供:R. Klebesadel, I. Strong & R. Olson (LANL), Vela Project

所以说,伽玛暴的发现纯属无心插柳的成果。虽然在维拉卫星发射之前,已经有天体物理学家提出,大质量恒星在作为超新星了结一生时会发出大量伽玛光子,但当时并没有多少人把这种说法太当真。当维拉的研究者在1973年公布第一批伽玛暴的信息时,天文学界随即掀起了研究这种新现象的热潮。

一方面是伽玛暴观测仪器研制的方兴未艾。猛烈的伽玛暴虽然壮观,但对其进行系统的观测却着实要花上一番心思。首先,如这种现象的名称所示,它们释放的辐射能主要集中在肉眼不可见的伽玛射线能段;其次,伽玛光子在射向地球之后,几乎都会被大气吸收,因此相关探测器必须要放入宇宙空间。这两点就决定了伽玛暴的观测必须要等到太空时代开始之后才能开展。另外维拉卫星的初期观测表明,伽玛暴发生的方向和时间均为随机,且持续时标甚短,所以长期连续工作的大视场探测器是不二之选,否则探测率就成了问题。从1976年德国和美国合作的太阳神2号卫星(Helios 2)起,一系列主要任务与伽玛暴或相关或不相关的航天器都携带了专门用于伽玛暴监测的仪器,它们还一道组成了行星际观测网,利用三角定位法,根据不同航天器信号接收信号的时间差来克服早期探测器定位能力的不足,实现伽玛暴的精准定位。但可惜的是,由于行星际观测网涉及由多个国家发射、环绕不同太阳系天体运行的众多航天器,各国不同小组之间的数据协调很是麻烦,所以当时还无法做到伽玛暴的及时定位。

另一方面,理论工作者也充分发挥想象力,试图解释这些猛烈爆发的起源之谜。近至星际尘埃对太阳光的散射与邻近恒星的耀发,远至宇宙边缘的原初黑洞蒸发以及正反物质湮灭,一系列光怪陆离的理论陆续浮出了水面,甚至一度造成了模型数量多过了已知伽玛暴数量的纷乱局面。这其中,两大主要理论最终脱颖而出——发生在宇宙学距离上的大质量恒星坍缩,还有出现在银河系之内的中子星相关过程。其中前者涉及的是较超新星更加极端的事件,而后者对能量的要求要低得多,乍看之下更容易满足。

究竟从何而来?

因为这两类模型预言的伽玛暴空间分布以及可能的后续余辉行为彼此不同,将它们区分开来的方法无他,只有依靠更多的探测以及后续研究。虽然20世纪70年代末80年代初人们在行为类似于伽玛暴的软伽玛射线复现源SGR0526-66的光变曲线中发现了周期式脉冲,80年代末日本的银河卫星(Ginga)又在GRB 880205等伽玛暴的能谱中探测到了疑似“回旋共振吸收线”的结构,让伽玛暴的中子星起源说一度占了上风,但进入90年代,作为NASA四大空间天文台之一的康普顿伽玛射线天文台(Compton Gamma-Ray Observatory)以几乎每天一次的探测率,最后给出了上千个伽玛暴在天空中几近各向同性的位置分布,让起源于宇宙学距离上的大质量恒星坍缩学说成为主流。

个中的原因何在?因为根据当时的巡天结果,中子星主要分布在银河系的银盘上,所以如果伽玛暴来自中子星,那么理应集中于银盘区域,而这与实际情况不符。当然,如果假设伽玛暴来自几乎呈球状的银冕,又或者是100秒差距之内的近距恒星,各向同性分布也还在情理之中。但这种情况要求太多的假设,从理论模型的角度来看,简洁性大打折扣,说服力总归差了一些。

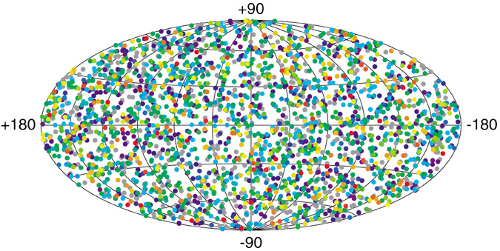

康普顿伽玛射线天文台探测到的2704次伽玛暴的全天分布。图片提供:G. Fishman et al., BATSE, CGRO, NASA

其实不仅仅是数据积累和空间分布的问题。截止到2000年退役时,康普顿伽玛射线天文台在能谱、光变以及后续观测方面均为伽玛暴的研究作出了不可磨灭的贡献。与前辈相比,康普顿的伽玛暴与瞬变源监测实验仪器(BATSE)可以更好地分辨出每个伽玛暴的光谱,从而否定了回旋共振吸收线的存在,让伽玛暴能谱的双幂律谱形态深入人心。同时通过对BATSE探测到的历次伽玛暴进行统计,研究者还发现了伽玛暴持续时间的双模分布——以2秒为界,分为长短两类,前者能谱较后者更软,换句话说也就是能谱更集中于低能段。由于短暴的持续时间难以由大质量恒星坍缩模型来满足,这促使理论家开始考虑新的伽玛暴爆发机制,也就是双致密星(可以是两颗中子星,也可以是中子星黑洞与的组合)的并合。而当前伽玛暴研究离不开的工具——伽玛暴坐标定位网(GCN)系统的建立也始于康普顿时代,这一系统后来不仅只为BATSE服务,还可以实时发布其他卫星以及地面多波段伽玛暴监测仪器的数据,让及时的后续观测成为了可能,最终带来了伽玛暴余辉的发现与身份的确认。

伽玛暴双幂律能谱示例。上图是GRB 080916C各时间段的能谱,图中横轴为光子能量(光子的能量与波长直接相关,能量越高则波长越短,频率越高),纵轴为探测器接收到的流量。可见这些时间段内该暴的能谱都可以用两个幂律函数来描述,某能段的流量正比于光子能量的若干次乘幂(这个幂指数也称为谱指数),只是高低能段的谱指数有所不同。大多数伽玛暴的能谱形态与此类似,称为双幂律谱。图片来源:Abdo et al. (2009)

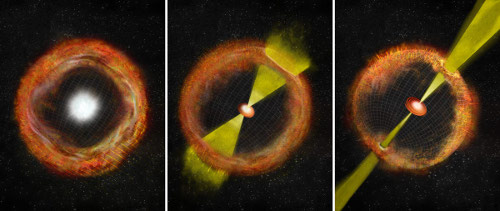

由于数千个伽玛暴各向同性的空间分布让宇宙学起源理论占据了主导,在康普顿天文台时代,理论家已经在此框架下将标准模型建立并完善了起来。大致说来,伽玛暴的前身星无论是大质量坍缩星还是双致密星,最终都会形成一个中心致密天体(传统观点认为是黑洞,不过有种种迹象表明也可以是大质量磁陀星,也就是磁场极强的中子星,随后磁陀星再坍缩为黑洞),周围则是一个小而致密的吸积盘,将物质导向致密天体。吸积盘在磁场或中微子的作用下,会沿致密天体自转轴射出一对方向相反的相对论性喷流,其运动速度极其接近光速,最快甚至可达光速的99.99995%。喷流一路穿出星体周围的包层,随后内部因抛射物的速度差导致了彼此的碰撞,产生了卫星接收到的高能瞬时辐射;而喷流与外部星际介质的相互作用也会造就外激波,理应伴以从X射线到射电的多波段余辉,可以被相应的望远镜观测到。

伽玛暴(长暴)中心能源的示意图,从星体中心坍缩形成的致密星射出的喷流(黄色部分)穿过星周包层,最终产生所见的爆发。图片提供:Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF

这样看来,要判定伽玛暴的确切起源,最重要的就是寻找与之相伴而来(成协)的余辉,当然还有测定它们的红移。在康普顿时代,受限于BATSE的反应时间与定位能力,伽玛暴的多波段后续观测还没能真正变成现实。在理论需求的指导下,新一代伽玛暴监测仪器也明确了发展方向:在视场之外,还要兼顾反应速度与定位精度,这几条缺一不可。

接下来的突破来自意大利与荷兰合作的贝波X射线卫星(BeppoSAX)以及美国的高能暂现源探测器2号卫星(HETE-2)。1996年发射的贝波卫星定位精度达到了角分级,且具备较宽的覆盖能段。再加上相对前任较快的反应速度,它作出了众多划时代的发现:第一个有X射线和光学余辉观测的GRB 970228、第一个有宿主星系红移与射电余辉观测的GRB 970508、第一个可能与超新星成协的伽玛暴GRB 980425、第一个伴以强烈光学闪的伽玛暴GRB 990123……这些发现说明了伽玛暴标准模型的正确性,同时明确了中心能源的喷流在整个爆发过程中的地位。由于喷流的存在,伽玛暴对能量的需求也大为放松(伽玛暴抛出的物质大抵集中在喷流中,而毋须各向同性的爆发。这样伽玛暴的爆发率理论上要提高很多,但由于只有喷流几乎瞄准地球的伽玛暴才能被空间探测器观测到,因此这一点对爆发的探测率并无影响)。而2000年升空的HETE-2则确认GRB 030329与随之而来的超新星2003dh确实相关,明确了长伽玛暴与超新星的成协性,最终敲定了长暴的中心能源天体——坍缩的大质量恒星。

第一个有余辉探测的伽玛暴——GRB 970228的X射线余辉,左为爆发当天的X射线影像,右为3天过后的情况。图片提供:BeppoSAX Team, ASI, ESA

这里问题就来了:同为大质量恒星,为何有的只能爆发形成超新星,而有的就可以产生更加壮观的伽玛暴呢?经典理论认为,这里的关键在于前身天体的角动量。只有当坍缩星保持有足够多的角动量,换句话说要具备足够快的自转时,伽玛暴才有可能发生。考虑恒星的星风会带走相当一部分角动量,而星体金属丰度(在天文学中,金属指的是所有原子序数大于氦的元素)越高,辐射压就越强,星风相应就更为猛烈,因此贫金属星更容易充当伽玛暴的前身星。这一点已经部分得到了观测的证实,如很多长暴都是发生在贫金属星系的产星区之中的,且往往是宿主星系金属丰度越高,则爆发能量越低。当然,这其中的例外是存在的,而伽玛暴与超新星的成协性以及相关天体的金属丰度问题至今仍是饶为吸引人的话题,其中的不确定之处仍有很多。

雨燕与费米:更快的反应速度,更高的观测能段

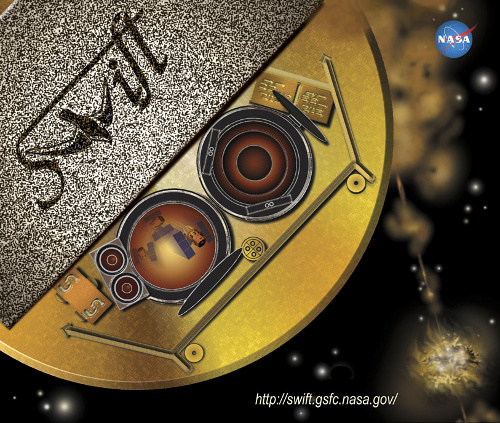

持续时标更短的短暴行为要等到2004年底美国的雨燕伽玛暴监测卫星入役之后才现出了真身。雨燕卫星(Swift)正得名于它空前的反应速度——雨燕是自然界反应最为敏捷的鸟类,而雨燕卫星搭载的爆发预警望远镜(BAT)在触发后最快只需12秒就可以完成伽玛暴的初步定位,同时用于后续观测的X射线望远镜(XRT)以及紫外/光学望远镜(UVOT)也都可以在数十秒内作出及时响应并完成转向,反应速度堪称当时的伽玛暴探测卫星之最。这样的快速反应能力正是短暴余辉以及宿主星系发现的关键。与长暴相比,短暴的宿主星系更为多样,其中不乏没有新生恒星形成的年老椭圆星系。而且短暴发生的位置往往还相对星系中心存在较大偏移,如果用双致密星并合模型来解释,这种偏移正可以用中子星形成之时遭受的冲击力来顺理成章地解释。

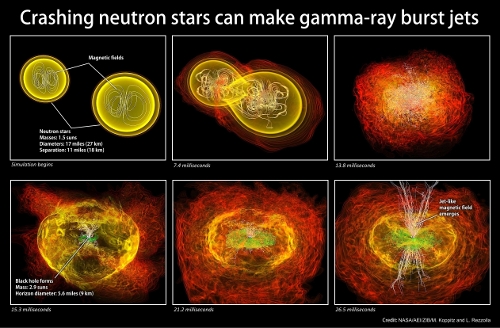

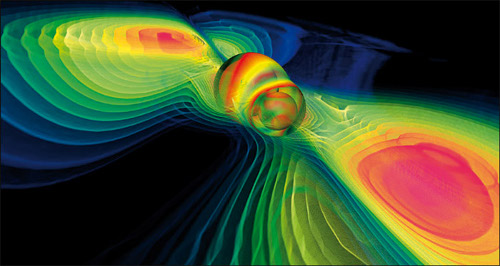

图中可见两颗彼此旋转的中子星因引力波辐射损失能量而逐渐靠近(上左),最终彼此碰撞到一起(上中),发生并合(上右)并形成黑洞(下左)。随后磁场的演化(下中)沿新生黑洞的两极形成了一对漏斗状的结构(下右),抛射物喷流从中流出,引发了一场短暴。图片提供:NASA/AEI/ZIB/M. Koppitz and L. Rezzolla

雨燕卫星作出的重要发现还少不了伽玛暴余辉与标准模型不符的早期行为,如X射线耀发,表现为余辉期间X射线流量在背景之上的突增和骤减,一般认为这种现象与伽玛暴中心能源在主暴过后的长期活动有关,如爆发的抛射物落回了刚刚形成的黑洞(此外本文作者之一戴子高教授还提出可以用新生磁陀星的磁重联解释短暴的耀发);另外还有若干红移高于6的高红移伽玛暴,红移达到6对应宇宙年龄9.5亿年,而观察到的伽玛暴红移最高超过了8,甚至还有可能超过9,对应于宇宙年龄6亿年甚至5亿年。这其中,前者无疑对理论工作者提出了挑战,让伽玛暴的模型进一步得以完善,尤其凸显了爆发的中心能源在辐射伽玛射线的主暴过后依然存在长时标活动的特性;后者则拓展了可观测宇宙的前沿,让人们一窥宇宙早期的恒星和星系形成,引发了一系列籍由伽玛暴限制宇宙学相关参数(如宇宙中物质和暗能量的密度)以及早期宇宙演化史的研究。值得一提的是,戴子高教授及其合作者在2004年首次利用当时刚刚发现的一个伽玛暴“标准烛光”可靠地限制了宇宙学暗能量参数,并且提出了“伽玛暴宇宙学”这个概念,标志了伽玛暴宇宙学时代的到来。当然,雨燕卫星不得不提的发现还有亮度超高、瞬时光学闪的亮度高达5.3等的“肉眼可见”伽玛暴GRB 080319B;以及某些兼具长短暴特性的伽玛暴,如持续时间明显超过2秒但并无成协超新星的GRB 060614,这促使研究者开始考虑从前身天体的本质而非持续时间对伽玛暴进行重新分类。如今雨燕这颗已经连续工作11年的卫星仍旧保持着良好状态,在NASA组织的航天器评审期间更是评分高居天文卫星榜首。可以预见,只要卫星的关键系统不发生故障,雨燕的发现就还会继续下去。

艺术化的雨燕卫星俯视图。图中左上方的黑白格点代表星载伽玛暴触发仪器BAT的编码掩模,掩模由允许高能光子通过的码孔与阻隔光子的本体部分交错组成,可以根据高能光子投射下的投影来准确还原辐射源在天空中的影像,定位精度较闪烁体也更高。BAT右下方两个较大的圆窗分别代表XRT(下)与UVOT(上),其中XRT内还描绘了雨燕卫星的模样。图片提供:NASA

2008年发射的费米伽玛射线空间望远镜(Fermi Gamma-ray Space Telescope)是当今又一伽玛暴监测的主力,它的优势主要在高能段。雨燕卫星只能准确观测能量低于150 keV(千电子伏特)的软伽玛射线/硬X射线光子,而费米的大面积望远镜(LAT)的观测能段上限达到了300 GeV(十亿电子伏特),伽玛暴监视仪(GBM)上限也达到了1000 keV(作为比较,可见光光子的能量只有几个电子伏特)。这样高的能量往往源自超高的抛射物速度和温度,对应极端的相对论性物理过程,从而可以限制伽玛暴源区的一系列关键参数。虽然在康普顿时代甚至更早,研究者就已经发现了来自伽玛暴的GeV光子,但费米望远镜的LAT仪器凭借空前的探测器面积和灵敏度,大大促进了对伽玛暴高能行为的系统研究。

艺术家笔下的费米伽玛射线空间望远镜。NASA为这颗卫星定下的主要任务是“探索极端宇宙”,除了伽玛暴之外,它还要研究活动星系核、伽玛射线脉冲星、太阳耀斑的高能辐射等其他高能天体物理现象。图片提供:NASA

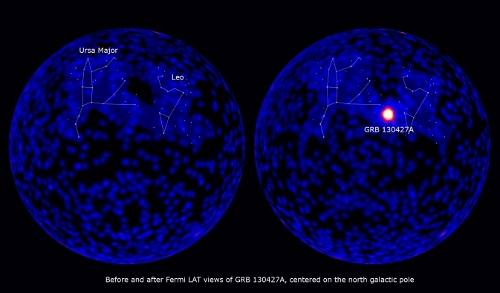

大致说来,如今费米望远镜的GBM仪器因为视场较大,伽玛暴探测率每年可以达到大约200个,已经胜过了雨燕卫星(但定位精度较后者为差);而LAT仪器每年可以探测到来自大约10个伽玛暴的高能辐射。虽然LAT针对伽玛暴高能光子的探测率并不如望远镜发射之前最乐观的估计,但考虑早年伽玛暴高能辐射理论的不确定性颇大,这样的观测事实已经可以对理论提出很大的限制了。而伽玛暴高能辐射的能谱形态和能量同样可以给出中心能源抛射物的运动速度和成分的线索(如抛射物是以物质为主还是由磁场主导?运动速度相对光速如何?),加深研究者对极端爆发现象的理解。除此之外,费米还探测到了最明亮的一些伽玛暴,如红移超过4但拥有爆发各向同性能量之最记录的GRB 080916C(相当于9000颗超新星)、最猛烈的短暴GRB 090510,以及距离较近的高光度暴兼单光子能量最高记录的保持者GRB 130427A(最高光子能量达到了100 GeV左右),它们都对伽玛暴的研究贡献良多。

费米大面积望远镜眼中的GRB 130427A,左为爆发之前的伽玛射线天空图,右为爆发后的情况,可见这个伽玛暴瞬间成为了全天最明亮的高能辐射源。图片提供:NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

在伽玛暴本身的理论研究之外,费米望远镜系统性的高能观测还促成了一些基础物理研究,比如通过同一伽玛暴不同能段高能光子的到达时间差来限制洛伦兹不变性破缺,也就是为量子引力理论中的时空泡沫结构设限。而比较伽玛暴多波段低能余辉的到达时间差还可以限制光子的静止质量,从而解决物理学中的一些根本性问题。另外又由于高低能光子相撞时可能湮灭成为正负电子对,反映在观测上就是高能辐射谱会出现不应出现的截断,因此研究伽玛暴的高能辐射,还可以对难以捉摸的河外背景光(介于红外到紫外之间的宇宙背景辐射,一般认为主要来自宇宙不同时期的恒星形成过程)提出重要的约束,进而限制宇宙的产星史。

未来呢?除了费米、雨燕以及其他一些空间探测器会继续进行监测之外,越来越多的地面仪器也将投入到伽玛暴后续观测工作中来。这其中不仅包括各路光学望远镜以及射电望远镜,现在TeV(万亿电子伏特)切伦科夫望远镜、引力波探测器以及冰立方(IceCube)这样的大型中微子探测器也加入了伽玛暴研究的行列。这是因为根据理论预言,伽玛暴可能会产生甚高能TeV辐射;而双致密星的并合不仅仅会带来伽玛射线的爆发,更会伴以独特的引力波辐射;且多种理论都预言会有中微子从伽玛暴的中心能源涌出。虽说以现有探测器的技术水平,探测源自伽玛暴的引力波或中微子还是有些困难的(不过激光干涉仪引力波天文台LIGO最近在完成升级后有望用于低红移短暴探测),TeV探测在仪器之外更是严重受制于高红移区宇宙背景光的吸收。但就算零探测也具备极其重要的理论意义,至少可以对模型作出关键限制。当然,如果能够确认来自伽玛暴的多信使信号,尤其是引力波信号,对基础物理和前沿物理的研究的影响将是极为深远的。

双致密星并合产生引力波的计算机模拟图。如果有邻近的短暴发生,它的前身双致密星理应形成类似的引力波信号,并有可能被升级后的LIGO探测器捕获到。这样的引力波探测最终将证实双致密星并合形成短暴的模型。图片提供:Werner Benger/Zuse Institute Berlin (ZIB)/Max-Planck Institute fuer Gravitational Physics (Albert Einstein Institute-AEI )/Center for Computation & Technology at Louisiana State University (CCT)

另外中国也计划与瑞士合作发射伽玛暴线偏振探测器(POLAR),并与法国合作发射空间变源监测卫星(SVOM)。如果进展顺利,它们有望为揭示伽玛暴之谜作出自己的贡献,最终帮助研究者全面认识宇宙中这种最猛烈的爆发,窥探最激烈的物理过程,了解大质量恒星的生死过程,由此描绘宇宙的演化史。

虽然近年来伽玛暴领域已经有了突飞猛进的发展,统一的理论图景业已浮出了水面,但其中未决的关键问题仍有很多,甚至不同的观测得出的推论可能还是彼此矛盾的。也许这一点正说明了真实伽玛暴的多样性,也说明了对于大质量恒星坍缩的过程,我们还有很多尚未认识的细节。而伽玛暴也会一如既往地用极端的特性吸引着更多新人加入到这一领域中来。相信随着研究的深入,越来越多的伽玛暴相关谜题最终将得以揭示。

注:本文为国家科技部“973”项目“伽马射线暴与相关前沿物理研究”(编号:2014CB845800)的项目配套科普文,已发表于《Newton-科学世界》杂志2015年12月号,请勿转载。感谢杂志社的孙天任编辑在为本文修改和排版所作的细致工作。谨以此文纪念中国伽玛暴研究的奠基人陆埮院士。